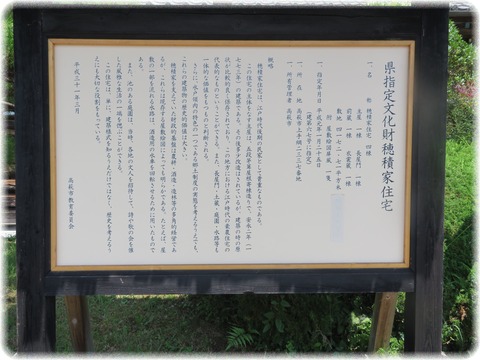

高萩市にある「穂積家住宅」は1773年(安永2年)に建てられた豪農の住宅です。

穂積家は、1856年(安政3年)に郷士(ごうし)として苗字帯刀を許されています。

敷地は1,200坪ほどで、長屋門、主屋、蔵、池、庭園などがあり、

昭和55年に高萩市に寄贈され、平成元年に県指定有形文化財に登録されました。

祈祷札の記録では江戸時代中期・寛政元年(1789年)に主屋が建てられたとあります。

これは天明の大飢饉後の水戸藩による普請行為(お助け普請)推奨によるもので、

穂積家でもお助け普請をしたようです。

しかし高萩市が3億6600万円を投じて行った平成11~14年度の保存整備工事で

安永2年建立と書かれた墨書が発見され、

寛政元年より16年前の建築物だと認識されるようになりました。

県の文化財に登録されているのは、

主屋1棟、長屋門1棟、前蔵1棟、衣裳蔵1棟、敷地4,172.72㎡、

附屋敷図屏風1雙となります。

(クリックで拡大)

豪農住宅ゆえ、正面入り口はここ一か所になります。

武家の住宅とは明確に違いますね。

ここ! ここ! 芸が細かい! めっちゃ綺麗!

贅沢感あるわぁ。

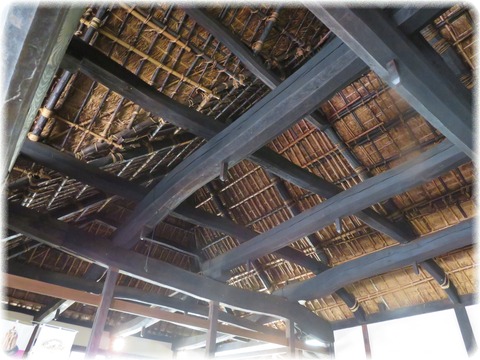

土間から梁を見上げる。

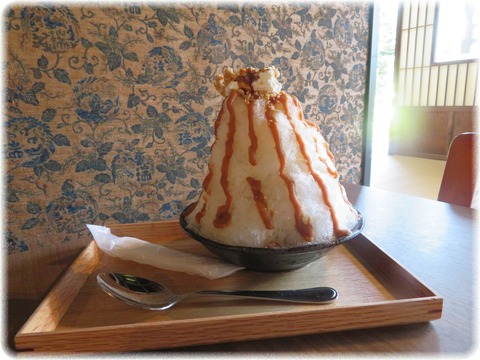

現在、高萩茶寮の営業期間ですが、

貴重な襖紙に間近に接することができます。

(太っ腹です)

土間から入って真っ先に目にする襖だと思うのですが、

和紙ではなく織物ですね。本葛布ではなさそうだけど。

中の間と前座敷の襖も必見です。

引手を含めて凝ったものとなっています。

波模様の襖紙(織物)と千鳥の引手。

小さな目が付いていて、可愛らしい引手です。

前座敷と奥座敷の欄間も豪勢なつくり。

筬欄間のアレンジ版って感じです。

虎と小虎が描かれている上写真に使われている引手。

ここには松かさが描かれていますね。

奥座敷の天袋にある引手。

金箔の和紙に合わせた豪華な引手です。

波と海鳥かな。

奥座敷から見た欄間。

竿縁天井(さおぶちてんじょう)の天井板の色が渋くて素敵。

廊下にある、結界を表すのであろう磨き丸太。

楓? 百日紅? 何の木だろう?

結霜ガラス(けっそうがらす)の模様が面白い。

裏側から見た主屋と衣装蔵。

主屋の茅葺屋根を押える瓦。

影盛はそれほど大きくはないようです。

衣装蔵と主屋は廊下で繋がっています。

衣装蔵の瓦。

輪違い部分も修繕されていて綺麗なビジュアルです。

こちらは長屋門脇の前蔵。

前蔵内部は見学できないようです。

主屋の池側。左手が池です。

夏なので木々が鬱蒼と生い茂っています。

蚊の気配かみちみち。

主屋の外灯。

シンプルながらもモダンなデザイン。

ガマの穂。

毎度、きりたんぽみたいだなぁと思います。

時間に限りがあり、じっくりとは見学できませんでしたが、

なかなか見応えのある建物でした。

高萩茶寮については→コチラ

【穂積家住宅(ほづみけじゅうたく)】

茨城県高萩市上手綱2337-1

開館時間 9:00~16:00

休館日:月曜(祝日の場合は翌日)

入館料:無料

JR高萩駅から⑦バス乗り場「千代田行き」 10:32発(土日祝)

「川側」バス停下車(290円)

※ただし帰りのバスが無いためタクシー利用になります

(復路利用で1,450円でした)

いばらき路線バス路線図:http://www.bus-ibaraki.jp/busmap2/takahagi00.html

高萩駅発着バス時刻表:http://www.bus-ibaraki.jp/jikoku-joban/takahagi-s.html