大型スーパーでポイントを貯め、

写真のスティックブレンダーを割引価格で入手して参りました。

買った方が捗るかな? でも邪魔になるかな? と迷い続けて数年。

安く買えるならば失敗してもいいかと思い、入手することを決意しました。

ちなみに引き換えたのは数日前ですが、いまだに箱に入ったままです。

料理をする気が湧かなくて。

そもそも説明書を読む気も湧かない。

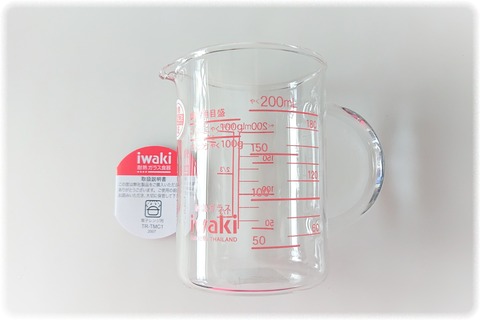

上の本体を購入したらシールが溜まったので備品も入手しておきました。

備品は不要だったかな? と仄かに感じております。

結構嵩張るもんで。

何を作るのに使うべきかと考えると、ポタージュしか思い浮かばんのだが、

そもそも暑くなってきたし、一応梅雨だし、

お鍋を日当たりの良いキッチンに置き去りでは出勤するのは躊躇われる。

しかし、冷蔵庫に入れるってのも嵩張るので難しい。(面倒くさい)

クーラーが効いた部屋で料理をする気になったら改めて箱から取り出そうと思います。

いつかは入手して良かったって日が来るんだろうな。

と思いつつ、バーを立てておくスタンドを探しているワタクシです。