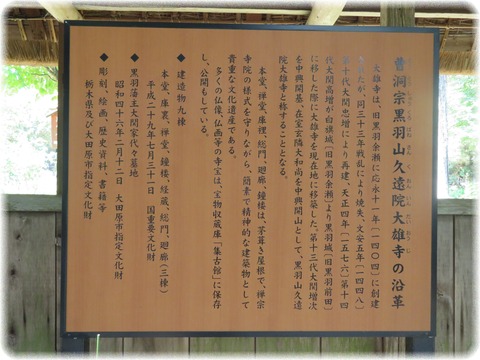

今から615年前の応永11年(1404年)に余瀬村(現大田原市余瀬)旗城内に創建された『大雄寺(だいおうじ)』。

戦乱で焼失するも文安5年(1448年)に再建され、天正4年(1576年)に大関高増の居城が余瀬白旗城から黒羽城に移ったと共に現在地に移築されました。黒羽藩(くろばねはん)の大関(おおぜき)家累代の菩提寺です。

大関氏(おおぜきし)が歴史に浮かび上がってくるのは南北朝時代で、主家の元で周辺勢力との抗争を繰り返しながら着々と下野国に地盤を築いて行きました。

豊臣秀吉の小田原征伐で主家の那須氏を見限りいち早く参陣。その後、関ヶ原の戦いで東軍に付き活躍して下野国黒羽藩主となり、戊辰戦争では新政府軍方に付いて参戦。三斗小屋攻略や会津戦争などで戦功を挙げ、明治維新後には子爵となった一族です。

現在の大雄寺の伽藍は文安5年(1448年)のもので、本堂,禅堂,庫裏,鐘楼,経蔵(附:棟札1枚),総門,北東廻廊、南東廻廊、南西廻廊が国の重要文化財に指定されています。また、御霊屋は昭和44年に栃木県の有形文化財に指定されました。

文化財ではありませんが、大雄寺には江戸時代中期に古抑園鴬居という絵師が描いた「枕返しの幽霊」と呼ばれる掛軸があります。

一説によると病床の母を描いたもので、絵の完成直後に母が亡くなり、その後に絵を巡って様々な怪異が起きたため、供養のためにこの寺に納めたといういわれがあるそうてす。

ちなみに「枕返し(まくらがえし)」は日本の妖怪で、夜中に枕元にやってきて枕をひっくり返す、または頭と足の向きを変えるとされています。大雄寺の「枕返しの幽霊」も、これを掛けて眠ると翌朝には枕の位置が変わっているのだとか。

その絵を観たいような、見たくないような・・・。

ちなみに本堂の見学は申し込みが必要です。

ここまでは那須塩原駅から市営バスでやって参りました。

とにかく暑い、陽射しがキツイ。

目的は大雄寺だけですが、その先にもいろいろあります。

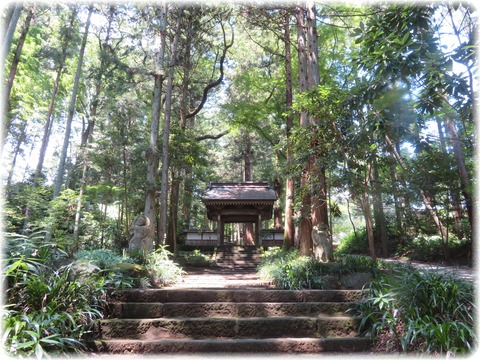

お寺へはここから入ります。

左側は駐車場、右側には少し上まで辿り着ける車道があります。

良い感じに明るい参道の階段を上って行きます。

まだ真新しそうな山門。

木鼻の獅子の目に何かが填めこまれています。

これは何なのかな?(監視カメラなら現代的ですが)

山門手前には石造の仁王様(阿形・吽形)がありました。

参道の石段に苔が生えているので若干滑る。要注意。

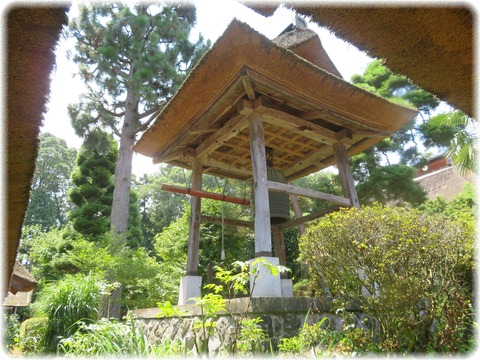

総門に辿り着きました。

こちらは国指定重要文化財の一つです。茅葺ですね。(大変だ~)

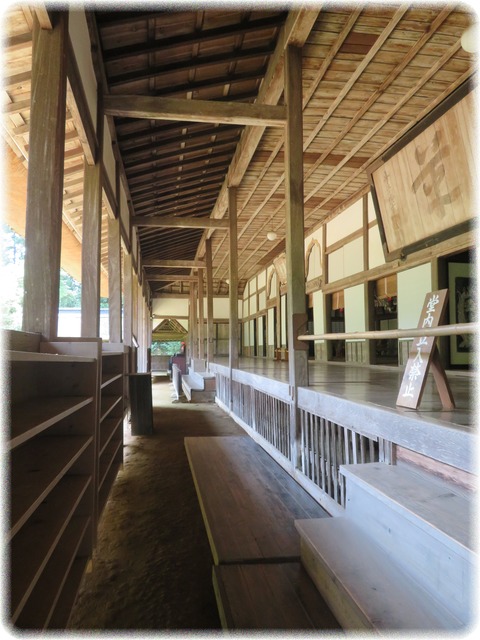

この回廊も国指定重要文化財です。

下は三和土になっています。

回廊には小休止するベンチが置いてありました。

こちらの経蔵も国指定重要文化財です。

(クリックで拡大)

経蔵には彩色鮮やかな波模様が描かれていました。

火除けのまじないのようですね。経蔵ですし。

沿革についてはこちらに書かれています。

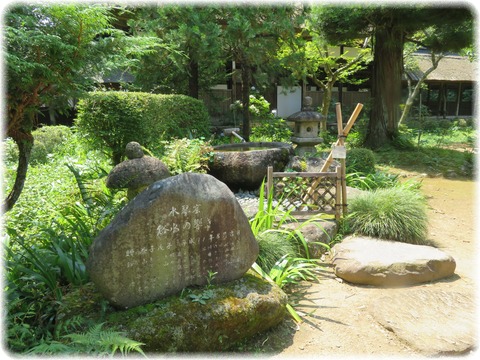

こちら水琴窟でして、

近寄らずともキン・キンと水が打つ高音の響きが聞こえてきます。

竹筒に耳を当てるのが不要なほどこの位置で聞こえました。

圧巻の本堂。かなり凄いです。

もちろん国指定重要文化財です。

本堂には上がることができませんが、窺い知る限りでは、襖絵が凄そう。

額縁に飾られている絵は遠目からでも一見の価値ありです。

こうしてみると、本堂の床の高さがよく分かります。

湿気の多い土地なのかな? と考えてみましたが、

確かにここは水が潤沢に流れる那珂川の脇にありましたね。

ってここは高台ですけど。

本堂表に飾られていた龍の絵。

これだけでも内部は一見の価値ありありだと推察できます。

こちらは禅堂。

同じく国指定重要文化財です。

この木鼻だけで重そうな鐘を支えられるんですね。

そこがスゴイ。

本堂から禅堂を眺む。

茅葺屋根は維持が大変。

と思って側面から見ると、背面は銅板で覆われていました。

国指定重要文化財の鐘楼。

こちらは全方位茅葺です。

ふと足元を見ると、三葉の松が。

大王松が植わってあり、葉の長さからすると三葉はこの木のものっぽい。

日本では珍しい三葉の松ですが、輸入樹木であればごく普通。

そういえば参道入口に聖母子像がありました。

ここに置かせてもらう理由にストーリー性を感じました。

庫裏も国指定重要文化財です。

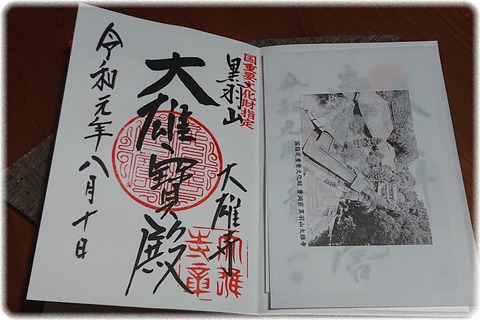

偶然ご住職にお会いしましたので、御朱印を書いて頂きました。

中央の朱印がカッコイイ。

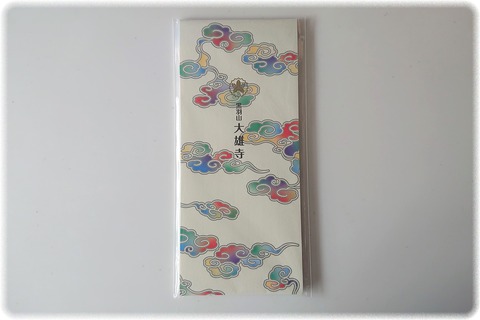

実はここの御朱印帳が激しく可愛いのです。

物欲を押さえるのに苦労しましたが、

小さめの御朱印帳だったので止めておきました。

ただし、買わないと決めた瞬間から、記憶に残るだろうと思えました。

事実、未だに記憶残っています。

代わりにこちらの一筆箋を購入。

こちらもなかなか良い感じです。

この『大雄寺』は、ドラマやCMなどで良く使われているそうです。

この日は誰も居らず、「閑さや岩にしみ入る蝉の声」ならぬ、

蜂の羽音が凄まじかったです。

ずーっと耳元で聞こえているかのような無数の羽音。

どうやら茅葺屋根に集まっているようなのです。

調べてみると、茅葺屋根のストロー状のヨシの部分に

卵を産んで幼虫を育てているんですって。

納得です。

あれだけの音がする境内に、一体何匹の蜂が飛んでいたのか・・・

ヒトを攻撃する蜂でなくて良かったです。

蝉の声はまだ先のようです。

わざわざ行く価値のある文化財だと思いますが、

バリアフルなので、ガッツのある方にしかオススメできません。

真夏は避けた方が良いかも。

帰りは向町バス停まで歩きました。

バス停が見当たらず地元の方にも訊いてみたのですが、

「地元だからバスは乗らないから」と知らない方ばかりでした。

向町バス停は反対車線側にはバス停がありません。

だいたい同じ位置の反対側で待ち、バスが近付いたら手を上げればいいみたい。

参考まで。

【大雄寺(だいおうじ)】

栃木県大田原市黒羽田町450

山号:黒羽山(くろばねさん)

宗派:曹洞宗

本尊:釈迦如来坐像

http://www.daiouji.or.jp/

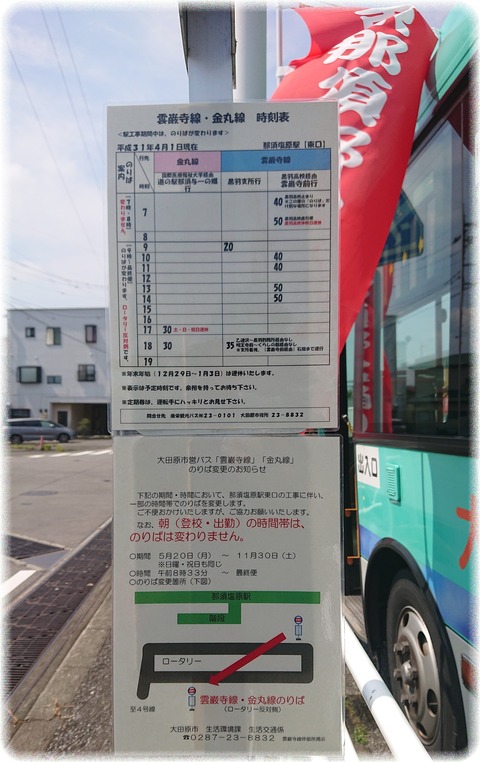

【那須塩原駅:大田原市営バス 雲巌寺線】

那須塩原駅東口から約41分で大雄寺入口に着きます

※バス時刻は2019年4月時です

運賃は一律で200円(現金のみ)